OECCは、JICAが主催する「気候資金アクセス強化-実務家向けの理論と実践」研修の企画・運営を担っています。この研修には、エチオピア、カメルーン、キルギス、クック諸島、ケニア、ツバル、ジャマイカ、スリランカ、ネパール、パキスタン、パレスチナ、バングラデシュ、フィジーの13カ国から計14名の研修員が参加しています。

気候変動に関連する様々な分野で活躍する専門家からの講義、日本の先端技術の視察、また日本滞在中に実際にGCFのアクションプラン作成を通し、気候資金の活用を通じて持続可能な社会の実現を目指し、理論から実践までの幅広い学びを提供しています。

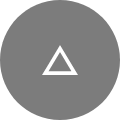

OECCの役割

OECCは、研修カリキュラムの企画、講師陣の調整、研修員への個別サポートに加え、実務に即したトレーニングの提供を通じて、研修の質を高めています。また、研修員が気候資金を効果的に活用できるよう、現場での実践に役立つノウハウの習得を支援しています。

1/14から始まった来日研修前に、12月初旬から3週間のオンラインでの遠隔研修を実施し、気候変動の国際交渉の経緯、国連気候変動枠組条約関連の気候資金、GCFの概要、自然を活用した解決策(NbS)やなどについて、学ぶ機会を設けました。

来日研修1週目レポート

来日研修の初週は、GCFをはじめとする気候資金の理解から、JICAのGCFプロジェクトのケーススタディ、またアクションプランを作成する上で最も重要なProject Cycle Management(PCM)の考え方について、ワークショップを通して学びました。研修員が気候資金やプロジェクト形成について学びを深められた1週間となりました。

初日は、JICA筑波での生活などについてのブリーフィングがJICAスタッフによって行われ、本研修コースを担当されているJICA須田氏とOECCからプログラムの全体像や目的を改めて共有しました。また来日研修からGCFに対するJICAの取組みを知ってもらうために、JICA地球環境部からは、JICAの気候変動対策戦略やGCFを活用したプロジェクト形成のプロセスが紹介していただき、研修員たちは積極的に質問しながら理解を深めました。また、GCF事務局で活躍する尾崎氏による資金申請の具体的な手順やポイントの解説も実施され、今後の研修の基盤となる知識が提供されました。

2日目には、日本工営の現場で活躍する専門家により、東ティモールとモルディブでのGCF活用事例が紹介されました。プロジェクト形成の実践的なプロセスを示され、研修員からも多くの質問があがり、非常に参考になる内容でした。

さらに弊センターの会員自治体でもある、さいたま市役所にも協力をいただき、同市のゼロカーボンシティ計画やクアラルンプール市との都市間連携プロジェクトについて紹介いただきました。この講義では、地域レベルでの気候変動対策の実例が示され、研修員たちは国際的な視点と地域的な実践例を比較しながら学ぶ機会を得ることができました。

また昨年度の研修を修了し、その後日本の大学で研究を継続している卒業生2名にJICA筑波まで来ていただき、それぞれ研修中に作成したアクションプランのテーマを紹介していただきました。タジキスタンのShukrullo氏は、早期警戒システムの構築計画について発表し、カメルーンのAtana氏は、稲作での温室効果ガス削減戦略について紹介されました。今回は研修卒業生からの経験紹介をプログラムの中に入れるのは初の試みですが、本研修がどのように実務に活かされているかをそれぞれの研修員が知ることができ、モチベーションアップに大いにつながったようでした。

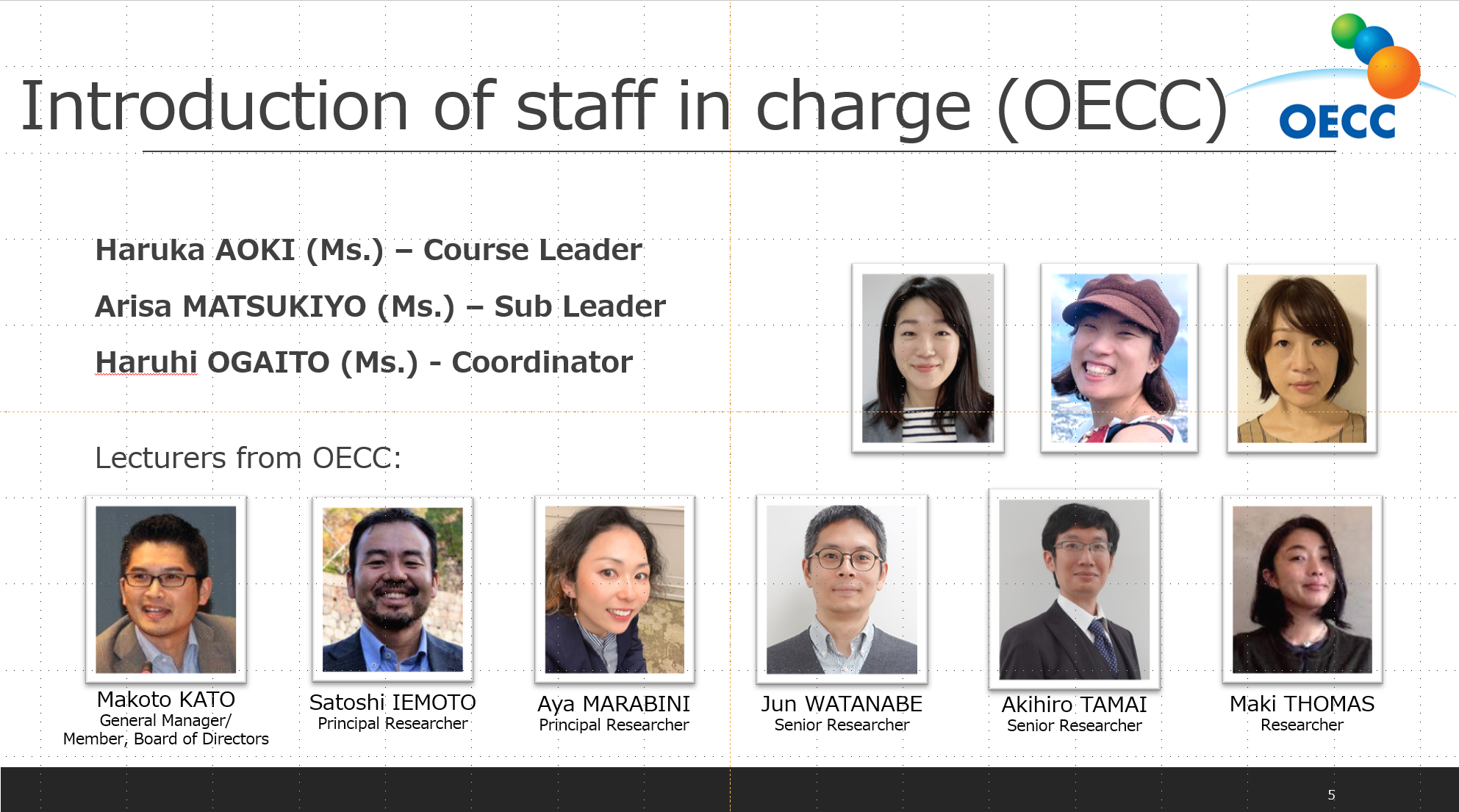

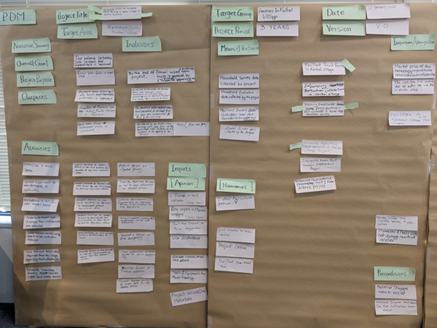

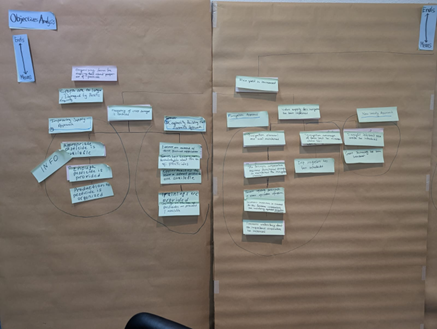

Project Cycle Management演習

1週目の後半はIC-Netの指導のもと、PCM(プロジェクト・サイクル・マネジメント)の理解を深めるためワークショップを2日間に渡り行いました。多くのJICAのプロジェクトには、PCMの考え方が組み込まれています。本研修の大義名分である気候資金の獲得のためには、課題、目標、成果を明確に整理した論理的なプロジェクト計画を作成できるスキルをが求められます。

ロジカルフレームワークを活用し、論理的な計画を立て、ステークホルダーと協力しながら、資金提供者にとって説得力のある提案を作成し、効果的なプロジェクトを実現するための基礎を築くことが、このプログラムの目的です。

また、Green Climate Fund(GCF)などの資金提供者は、成果の明確化やリスク管理を特に重視します。PCM演習を通じて、気候資金申請に適したプロジェクト設計をワークショップを通して学びました。

来日研修は2月初旬まで続き、講義・視察に平行して研修員は最終日の成果(アクションプラン)発表に向けてPCMのメソッドを使い問題分析に取り組んでいます。2月10日の最終発表で研修員が満足のいく成果が出せるようOECCとしてサポートしていきます。

引き続き、研修レポートをお送りしますのでお楽しみに!